Wieder holen mich Bilder ein, die ich wohl nie aus meinem Kopf und meiner Erinnerung verbannen kann. Ankunft Flughafen Mexiko-City. Wiedersehen. Die Kehle wird trocken, es ist keine Umarmung auf die ich seit drei Monaten gewartet habe.

Es ist die Umarmung, die ich nach den letzten Telefonaten immer vermutet hatte, aber nicht wahrhaben wollte. Es ist ein Wiedersehen und gleichzeitig der Anfang vom Abschied. „Es ist soviel passiert, ich habe mich sehr verändert ....“ Sie redet und redet, ich höre es, nehme es aber nicht wahr. Mir schießen Bilder der Surrealisten durch den Kopf. Ich habe das Gefühl, den nächsten Satz bereits zu kennen, bevor er ausgesprochen wird. Mein Blick geht in die Leere. Zuerst ist es nur der Blick, doch nach und nach wird auch mein Kopf leer. Ich möchte antworten, fragen, aber es geht nicht. Es geht nicht, weil nichts da ist. Jedes Wort das fällt, bringt uns weiter auseinander. Nichts wird klarer. Alles verschwimmt zu einem zähen, gefräßigen Wortnebel. Ich kann sie dahinter kaum noch wahrnehmen. Worte, Sätze, die mir nichts geben, nur nehmen. Erst ist die Beziehung zu Ende, dann wird mit wenigen Worten selbst die Erinnerung daran kaputtgemacht. „... aber jetzt machen wir uns erst einmal einen wunderschönen Urlaub.“ Sie schweigt; ich sehe sie wieder klar vor mir. Vor mir steht eine Fremde. Mit dieser Fremden werde ich noch zwei Wochen durch Mexiko reisen. Warum fliege ich nicht gleich wieder zurück? Was hält mich? Die Hoffnung, den Menschen wiederzufinden, den ich verloren habe. Gesprochen wird kaum und wenn doch, dann sind es Belanglosigkeiten.

Unterwegs stehe ich dann auch nicht staunend vor noch so beeindruckenden Ruinen. Ich erstarre nicht in Ehrfurcht vor noch soviel toter Kultur. Ich sehe, aber nehme nicht wahr. Seltsam, dass ich überhaupt fotografiere. Die Bilder werden niemals das zeigen, was ich gesehen, geschweige denn erlebt habe. Oft frage ich mich, ob ich mich später an dieses Land erinnern werde oder nur an die Umstände. Immer wieder erzählt sie mir von diesem Land, von den Leuten, von ihren Gewohnheiten. Sie gerät ins Schwärmen. Je länger ich es höre, desto klarer wird es. Es ist nicht das Land, von dem sie schwärmt, es ist diese Art zu leben. Drei Monate ohne jede Verpflichtung. Ich bin hier und mit mir die Verpflichtung. Etwas, wovon Sie glaubte, es überwunden zu haben. Mir wird schlecht. Alles dreht sich. Von ihr bekomme ich sie nicht – die Erklärung. Die Erklärung wäre zumindest die Medizin, die die Symptome lindern könnte. Sie müsste es doch wissen. Weshalb verweigert sie mir das, wonach ich so sehr suche? Wenn ich die richtige Erklärung finde, werde ich auch sie wiederfinden?

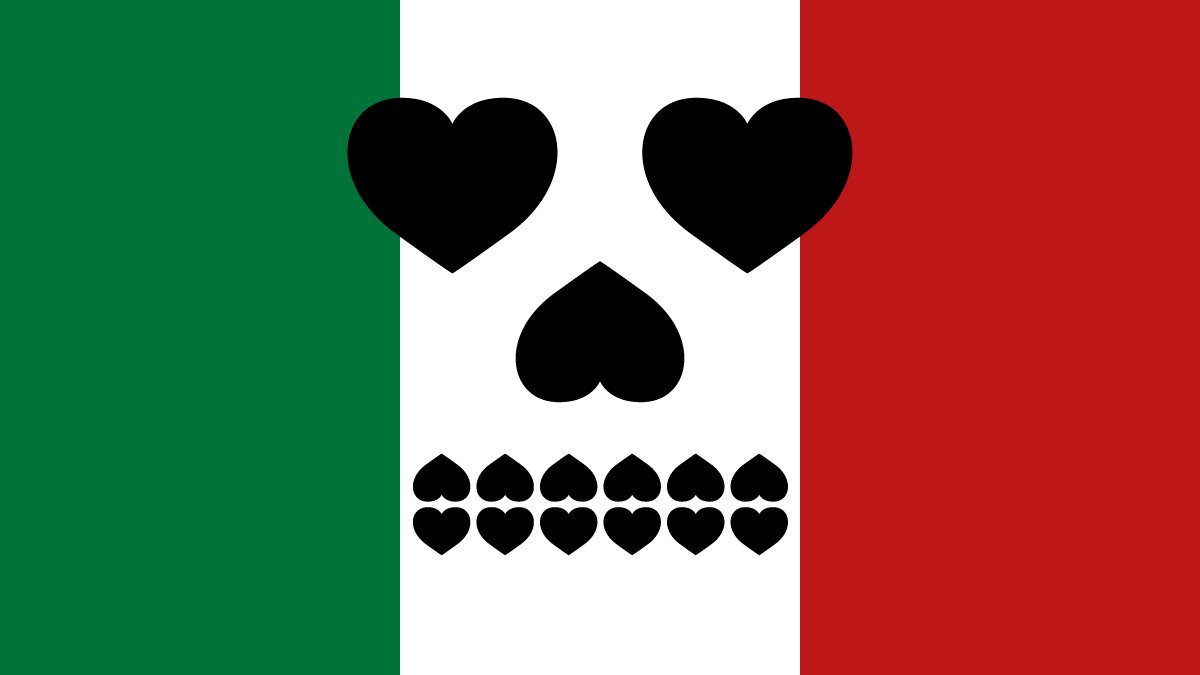

Auf den Straßen sehe ich viele kranke Hunde, der Körper voller Geschwüre, die Gliedmaßen verkrüppelt, der Blick tot. Kein Mensch schert sich um sie. Anfangs sah ich sie mit Ekel, jetzt habe ich Mitleid mit ihnen. Es ist nicht ihr Äußeres, was mich traurig macht. Ihnen fehlt die Würde. Wie in Trance greife ich zum Foto und zoome auf eine hässliche Wunde. Selbstporträt. Dann ist dieser Satz wieder da. „.... einen wunderschönen Urlaub.“ Ich habe ihn vor wenigen Tagen gehört und er hallt nach. „... schönen Urlaub.“ „... Urlaub“. Er kam aus ihrem Mund. Als Trost gedacht; ausgesprochen klingt er wie die Reinform des Sarkasmus. Dazu überall diese toten Kultstätten. Schöner Urlaub auf dem Opferstein. Man muss mir nicht einmal mehr das Herz herausreißen. Ich zähle zu Quader gehauene Steine, um diesen Satz aus meinem Kopf zu verbannen. Doch der tickt wie ein Metronom. Ich zähle im Takt. Im Takt, der mir von diesem Satz aufgezwungen wird. Höre ich Mexikaner reden, so versuche ich mich auf den Klang der Sprache – eine Sprache, die ich nicht verstehe – zu konzentrieren, um so das immerwährende Echo „... wunderschönen Urlaub“ zu überlagern. Für Momente gelingt das. Bis sie wieder vor mir steht. Mit ihr ein altes Bild: Flughafen Stuttgart, 27. September. Sie hat ihre Arme um meinen Hals geschlungen, Tränen laufen ihr über die Wangen: „Auf Mexiko habe ich mich so gefreut. Aber jetzt, da die drei Monate vor mir liegen... .... ich will nicht weg, ich will nicht.“ Heute erinnere ich mich tatsächlich viel weniger an das Land als an dieses surreale Ende einer Beziehung.